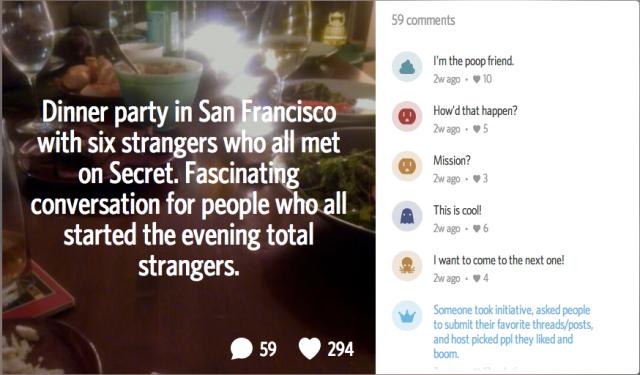

8 月 22 日,匿名社交应用 Secret 在世界各地快速走红,而最近用户们又开始自发举办起了线下 Secret 聚会。Re/Code 美女记者内莉·鲍尔斯(Nellie Bowles)获得活动邀请函,探营“秘密聚会”,记录了那个有趣却略显荒诞的周一傍晚。

以下是文章全文:

“秘密晚会”,匿名社交应用 Secret 上这样的内容吸引了我的视线。主办方表示,只能通过申请获取邀请函。于是我按照指示,用匿名账号在一个谷歌文档中提交了我的秘密。

几天之后,我得到了如下的一封电子邮件:

我们理解大家对安全的重视,并将提供主办人的名字、LinkedIn 主页,以此平复你们的担忧。举办晚会的公寓与奥克兰警察局仅隔一条街,非常安全——从圣巴特(St.Bart)12 号车站步行只需要 3 分钟,附近也有停车场。我们从诸多应征者中选择了你们,很期待能够相见。

五天之后,天气阴沉的周一傍晚,我开车来到奥克兰市中心。邀请函所指示的街区满是低层建筑,还有不少空地,当然这并不包括我的目的地——公寓大楼。走近,门上的纸条写着:“你知道自己是谁。欢迎。”

门口的呼叫按钮已然失灵。我回头看着街对面,阴森的小巷,恐惧的情绪开始蔓延,我想,假如今晚我被人谋杀,那这里就该是案发现场。我掏出手机给晚会主人打了电话,他坐电梯下来迎我进去。

他叫卡伊(Kai),而我是那晚的第一个来客。卡伊穿着熨烫平整的灰色亚麻背心,系着领带,还有一条原浆牛仔裤,怀里抱着只名叫 Nymeria 的吉娃娃,乍看起来就像是一个小小的足球。

他领我走向公寓房间,我赶忙递过事先备好的礼物“柠檬糕”。自行车、运动鞋,环境略显杂乱。

“我们会在预设好的孤岛了此一生。我知道在熟人身旁我会是怎样的人,但是如果匿名的话会怎样?”,卡伊刚刚完成了晚餐的准备(炖牛肉、黑米饭、薄荷、草莓、伏特加),“我希望在一个地方,能够得到重生。在这里我可以变得诚实。在这里我不需要去晒旅行照片,陷入‘你看我多 NB’的自我陶醉。在这里,我可以把握自己的命运。我买了点微软的股票,然后就能和别人说:我和比尔·盖茨共同拥有同一家企业。我的父亲大人并没有去过耶鲁大学。我发现有的时候我可以超水平发挥。”

很难想象,在这席话说出的时候,我们连酒杯都还没碰。

卡伊领我走到公寓楼的公共区,他为“秘密晚会”准备了一个宽敞、干净、现代感十足的 loft。房间中摆着桌子、沙发,墙壁上拉出的线暗示这里可能曾经放着一个电视机。9 个客人中,有 7 位是年龄在 25 至 40 岁的女性。我介绍自己是一个记者,于是有个女人问起,这是不是一场 Secret 官方的运营活动(事实并非如此)。我们都希望去见一见陌生人,这很有趣,但是话说回来,大家或许离距离成为朋友已经不远了。

“听着,我们大家以前如果不是朋友或者朋友的朋友,就不会在 Secret 上遇到了”,说话的人叫西蒙娜(Simona),她在T恤衫外搭了件外套,坦陈 Secret 已经成了自己“洗手间里的习惯”(Bathroom habit)。

“在 Facebook 上找找我”,西蒙娜说。的确,事实证明,我们两人有八位共同好友,其中一个甚至是我一整个夏天的约会对象。

一位名叫伊丽莎白(Elizabeth)的女人在 tech PR 工作,她讲述了一个月前首次“秘密晚餐”的故事。

那时她开始“网罗各种有趣的人”,可并不是所有人都会对这样的想法满怀热情。伊丽莎白联系了一个颇为励志的女人——在贫民窟长大,但现在却拿着 6 位数的薪水。“我想我的邀请一定让她吓了一跳,她有些惊慌:‘你到底是谁,这听起来太恐怖了’”,伊丽莎白回忆说。

我们把两张大桌子并到了一起,上面凌乱地摆着装晚饭的盘子。有史以来第二次“秘密晚宴”开饭的时候,人们的对话已经形成了独特的节奏——客人们语句简短,然后回应别人的提问,话题很快转变。这场景令人信任,也显得有些刺耳,就好像是一个虚拟的 Secret 应用变成了一间真实的起居室。

晚餐的话题从“爱情观”开始。

“我最成功的一次网恋,是在 Craigslist 上发帖子邀请别人陪我参加 Louis C.K. 演唱会,并留下了我在 OKCupid(约会网站)上的主页”,卡伊最先打开了话匣子,“不过我怀疑她们只是惦记我手中的票罢了。”

“结果,我爱上了网站上的那些个人资料,而不是人”,艾娜(Ina)说,她戴着眼镜,紧紧裹着一件外套,“我喜欢上了 OkCupid 上那些人的介绍!”

“我在有个网站的介绍写得过好了”,说话的人叫劳拉(Laura),她戴着孔雀毛头戴,穿着长长的黑色球服,还带来了一只名叫拜伦(Byton)的黑色贵宾犬,“所以我得到的结果是失望,一次又一次的失望。”

卡伊把手伸到桌子下面,给他的吉娃娃喂着牛排。

不同的对话在同一个桌上进行着,人们并不害羞,有些人开始讨论《献给阿尔吉侬的花束(Flowers For Algernon)》中一个可怜的人物。

艾娜问道:“他为什么要这么做?他这是在将自己推离自己深爱的人。”

卡伊挖苦道:“你在说爱是不理性的?处在那种感情状态下的人做不出最佳的选择?别着急,让我把它发到网上。”

弗恩(Fern):“我们认为这种爱是不理性的,其实这是斯德哥尔摩症候群症(Stockholm Syndrome)。”他的额头有一撮红色辫子。

劳拉问艾娜:“我是工程师,所以我能看出来你也是。”艾娜明显面露不悦,追问道:“就因为我是亚洲人,并且带着眼镜?”

晚上 9 点,餐毕,桌上剩下了不少的酒。对话内容也开始转向家庭。

卡伊提到:“我太清楚鞭痕要多久才能好,这都要归功于我的家人。家里的投资回报率(ROI)不是那么灵光。”

西蒙娜点头表示赞同:“这个夏天,我妈妈和我的关系有点特别——我们一起看了《Brave》,一起去理疗,一起抽烟。我们过去常常打架。她曾说过:‘要不是你吃坏了肚子,我们不会一起做这么多事。’我回答道:‘如果你不是那么有控制欲,我也不会饮食失调’。”

劳拉认为:“好吧,我们现在在分享秘密。我这辈子都没搞定怎么和老爸相处。完全没有冲突,或许我应该制造点麻烦来加深我和他的关系。”

卡伊插话道:“我哥哥偷了我的东西,他是个可恶的医学博士。”

弗恩说:“过去和未来都可能存在于当下。”但我已经不知道对话是怎么进行到那里去的了。

艾娜显然还在为了“工程师”这顶帽子感到不快,回应道:“这些论文(有关过去-未来)是一群‘狗屁不通’的人文学者弄出来的。”

弗恩问卡伊:“你想要从父母那里得到什么?”

卡伊回答:“我只想要和平(Peace)。这是一个无法治愈的全球通病,但从局部来讲是可以实现的。我们必须为了和平优化‘代码’。”

几个小时候,人们起身离开。他们中的一些帮忙清理了桌子,然后互相拥抱。有些人交换了彼此的联系方式。一位名叫露露(LuLu)的女士倚在墙上待了一会,眼镜盯着天花板。她穿着一件肥大的美式T恤,整晚都很安静。

她说:“对于周一的晚上来说,这一切有些沉重。”