刘慈欣是当代中国最红的科幻作家,也是以写“硬科幻”著称的作家,在他看来,科幻最本质、最核心的东西就是与科学技术有关的创意。

令他担忧的是,现在的科幻写作与他所认为的科幻精神——天真的思维方式、大无畏的童心、开拓进取的精神、对科学的积极态度渐行渐远,而是在向把科学技术妖魔化、把未来黑暗化的方向发展。

科幻的骨子里是天真

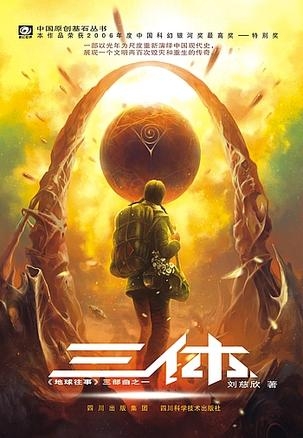

记者(以下简称记):今年 7 月,你的作品《三体》获得第九届全国优秀儿童文学奖,因为科幻文学在很长一段时间内都被归为儿童文学门类,承担着引发孩子科学兴趣的责任。对科幻的这种功能你怎么看?

刘慈欣(以下简称刘):以前的科幻作品确实能够产生这种效果,能够激发孩子对科学的兴趣、好奇心,开拓视野,包括凡尔纳,还有“科幻三巨头”海因莱因、阿西莫夫、克拉克的一些作品都有很明显的少儿文学倾向。

明末清初,中国科幻一诞生就承担着使命。后来,不管是梁启超的《新中国未来记》,还是鲁迅先生翻译的凡尔纳小说,都是为了传播科学,开启民智,有着很明确的使命感。到了上世纪 50 年代,受苏联影响科幻发展到了极致,就是为了普及科学。这导致那时的科幻小说在文学上很简单,里面的人物塑造,文学手段,都被当成普及科学的工具。那时的科幻是百分之百的儿童文学,里面常有一个白胡子的科学家为大家解答问题。许多中国人心中的科学家形象就是在那个时候形成的。当然也有例外,比如郑文光的有些作品。

记:科幻文学似乎总是更受充满好奇心的年轻人欢迎。这是为什么?

刘:这是很自然的现象。科幻文学,至少是我写的这些,骨子里就有很天真的东西,这和孩子的思维方式有相通之处。如果一个人完全没有了童心,那科幻文学对他也就没有吸引力了。

我受克拉克的影响很深。他的墓碑上有他的一句话:“我从来没有长大过,但是从来没有停止成长。”这是科幻文学的一个很本质的东西,科幻文学从来没有长大过,但也没有停止成长,它总有一个天真的核心在里面。黄金时代“三巨头”的作品,特别是克拉克的,都有很天真的东西。既然我们在幻想未来,那就证明我们身上还有没有老去的东西。

记:你所说的这种天真的内涵是什么,对孩子能有什么样的影响?

刘:天真不等于浅薄和幼稚,这里的天真是一种信念,一种思维方式:坚信人类可以了解宇宙,通过科学可以创造出种种奇迹,开拓美好的未来;坚信人在宇宙中可以生存下去,可以看到宇宙中最精彩的奥秘,能航行到宇宙的边界。

你说这个东西天真不天真?现在的科学技术能为我们揭示的人所能达到的能力,是远远低于科幻小说中所描写的能力的。你要是没有大无畏的童心,肯定不会往这方面想。

所以在本质上,科幻文学和儿童文学的思维方式有相通之处,科幻的这种天真,也能够吸引孩子对科学的兴趣,对探索宇宙奥秘的兴趣。

当然,这是科幻文学中的一类,像反乌托邦文学《1984》天真吗?肯定不天真。但我所喜欢的科幻文学是天真的。

我不赞同现在的科幻把科学技术妖魔化

记:现在像上世纪 80 年代及以前那样的科普型科幻似乎已经销声匿迹了。而相对于描写未来科学带来的奇迹,很多科幻作品似乎更致力于描述科学技术带来的负面效应,展现出黑暗的人类、地球和宇宙的未来。你对科学的态度是什么样的?

刘:现在的科幻已经很复杂了,开始面向成人了。整体的科幻发展趋势都是在把科学和技术妖魔化,它们描写的未来很黑暗,认为这个黑暗是由科学导致的。

我是一个对科学持正面评价的人。科幻一方面可以展示科学的神奇,另一方面还可以把不同的未来世界摆在我们面前,使我们的思维更开阔,哪怕是黑暗的,也至少给你一种可能性。

科学技术本身没有好坏,关键看我们怎么应用。但是不发展技术的危险更大,人类一个星期之内就会崩溃。举个例子,粮食不能吃太多,吃太多会“三高”,但这不能影响我们对粮食的尊重,没有粮食,我们活不下去。科学和粮食的地位是一样的,尽管有各种负面作用,但没有它不行。要尊重它,不能把它妖魔化、黑暗化。

所以我是不赞同现在科幻小说的趋势的。

记:上世纪 70 年代末、80 年代初是科幻作为一种儿童文学形式达到巅峰的时代,为什么科幻会一下子由儿童文学变成“黑暗文学”?

刘:上世纪 80 年代后,科幻作家就有一些反动的趋势,像是要摆脱儿童文学这个名声的枷锁,以至于科幻界产生了“儿童文学恐惧症”,生怕和儿童文学沾边。科幻界也开始挣脱科普的镣铐,结果到现在走向了另一个极端,科普型的科幻完全看不到了。

这是整体的大趋势,不光是科幻,还有其他的文学,现代派文学和后现代派文学等,都有一个共同的特点,就是本身充满死亡的、坟墓的气息,很少见到乐观的、阳光的东西。科幻属于文学的一种,所以这种大环境它也逃脱不了,甚至表现手法各异。特别是新浪潮运动后,科幻要向主流文学靠拢,不可避免地要受到这方面的影响,所以你写光明的、乐观的未来,就变成了浅薄、幼稚。

记:按照你的说法,整个人类社会都得了抑郁症,科幻文学也得了抑郁症,偏离了传统科幻的轨道。

刘:早期的科幻文学有进取精神,就像《天渊》最后的那句话一样:我们学习、再学习,飞得更高、更快、更远。也像《星际迷航》的最后一句话:宇宙就是我们最后的边疆,我们要探索无穷的未知世界。整个是一个很进取的心态,一种人类没有抑郁症的那个时代的心态。就像大航海时代,我管他航海为了什么,目的未必崇高,可能也是为了赚钱,把香料弄回来卖,但是很开拓、很进取,会给人带来积极的影响。

现在的这个人类社会渐渐地变得内向了,我们已经不再向外进取了。前段时间,美国一个宇航局的负责人说过一句话,很有意思。他说,上世纪 70 年代我们登月,我还是宇航局的一个年轻工程师,那时问我周围的人,90% 都认为我们 20 年之内要登上火星,而现在,90% 的人认为我们 20 年之内连月球也去不了。就这么个差别,进取心没有了。

不止科幻,整个西方的航天事业都非常没有进取心。航天事业就是人类现在的精神状态的一个非常明显的指南针。现在航天的发展变得越来越实用了,以前的目标在天上,在宇宙中,现在的目标在地上,我往上飞,是为了下面的人过得更舒服。这个心态会影响到科幻小说,使得科幻小说的那种向更高、更远的边疆开拓的心态完全消磨掉了。

科幻文学正因“去天真化”而衰落

记:对于这种黑暗化的倾向,除了大时代的影响,还有科幻文学自身的原因吗?

刘:阿西莫夫在自传里对这个现象说过一句话:“美国的科幻文学发展起来以后,外面很多人都看到这是一块风水宝地,一个能赚钱的地方,所以很多从事其他文学的人都纷纷涌入这个领域。这些人对科学没有同情心。”

国外和咱们中国一样,社会科学领域、文学领域的人对科学的态度,和理工界对科幻的态度是完全相反的。这两者是泾渭分明的两大阵营,一边是科学主义,一边是反科学主义。所以很多对方阵营的、反科学的人都进入了这个领域,而这些人就像阿西莫夫说的一样,他们对科学没有同情心,对未来没有乐观心态的人。

当然,导致科幻文学成现在这个状况的原因很复杂,和社会大环境也有关系,和科学技术目前的发展状况也有关系。但是总的来说,从专业的角度来说,现在的科幻文学,用它启发孩子对科学的热爱真的是很难,至少目前是这样,国内国外都一样。

记:科幻新浪潮运动以后,一些科幻作家的描写侧重点由科技和宇宙变成了社会和人性,之后美国的科幻文学却反而走向了衰落。在你看来,这种衰落是否与“去天真化”有关?

刘:美国科幻文学的衰落就是因为抛弃了当中很天真的东西,科幻文学主动地做出努力,向文学靠拢,最后也不成功。这个过程就是把天真的东西抛弃的过程,也是它一步步走向衰落的过程。它在失去一些东西,一些很核心的东西。这让年轻的读者远离科幻。

相反,美国科幻电影之所以现在兴盛起来,也恰恰是因为把握住了这种天真的东西。美国的科幻电影和科幻文学差别很大,现在的科幻电影风格为什么取得这么大的成功,除了制造奇观,还有另一方面的原因,就是好莱坞出产的科幻的核心文化确实是很天真的思维方式,很像是上世纪 30 年代到 90 年代科幻黄金时代的风格,《星球大战》电影里核心的东西就是很天真的。

当然,美国科幻衰落的原因是多方面的,比如动漫、新媒体把青少年都吸引过去了。有次在美国一个城市开世界科幻大会,里面的读者年纪都很大,但是就在距它不远的另一个城市在开幻想文学的大会,包括奇幻、游戏,那里面全是年轻人。

记:你反对科幻的黑暗化,但在很多人看来,《三体》中描写的未来也是黑暗的,因此有人不赞成它获得儿童文学奖。你觉得你的《三体》适合中小学生看吗?

刘:现在的中小学生阅读状况我不太了解,我女儿就不太看得了这个,总的来说,我的书面向的是年龄更大的读者,初中生应该可以,小学生不好说。初中生现在的阅读水平很高,思想已经很复杂了,见过很多东西。你看看现在作协评出来的给初中生看的小说,也是相当深刻。

我描写黑暗,是因为黑暗的故事更好写、更刺激,黑暗的未来更容易使矛盾冲突更吸引人,而且把人物放在黑暗之中,更有张力。其实我说的有进取心的科幻,并不是和谐的、一片光明的科幻,而是说作品是有进取精神的,人物是在奋斗之中的,而不是屈服于黑暗,很绝望、麻木的一种状态。

要把科幻作为一种带有使命感的、给青少年看的读物,这种黑暗化的影响是不得不考虑的一个问题。比如现在广为流传的,有人把丑小鸭的故事改成了黑暗童话,这样的科幻文学对孩子的影响很复杂。